News

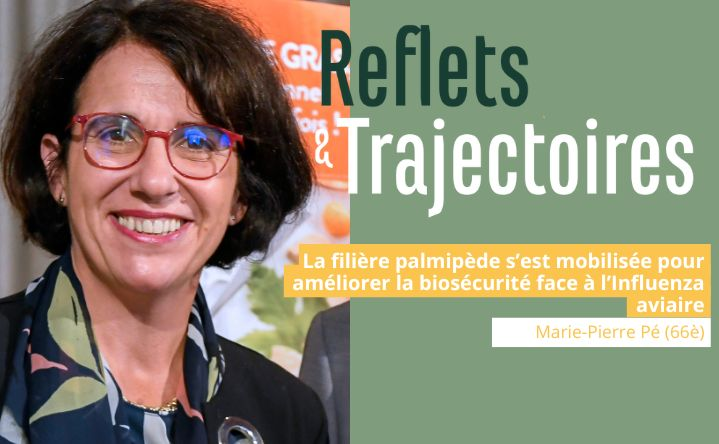

R&T 79 : « La filière palmipède s’est mobilisée pour améliorer la biosécurité face à l’Influenza aviaire »

L’Influenza aviaire pourrait être l’illustration du concept « One Health » avec un virus qui franchit les barrières entre espèces et peut contaminer l’Homme. Directrice du Cifog, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, Marie-Pierre Pé a vécu de l’intérieur la lutte contre l’Influenza aviaire.

Les virus de l’Influenza aviaire sont longtemps restés cantonnés à l’Asie du Sud-Est. Depuis une vingtaine d’années, ils se sont répandus sur tout le globe, jusqu’aux terres australes, transportés par l’avifaune, mais aussi les poussières et plumes, les transports. De plus, ils ne touchent plus seulement les oiseaux, mais aussi les mammifères et les humains.

En France, ces virus perturbent régulièrement les filières avicoles. Les canards sont particulièrement sensibles aux virus de l’Influenza aviaire. Une lutte rigoureuse a permis à cette filière de contenir les propagations. « Depuis que les réseaux d’épidémiosurveillance nous ont alertés sur les risques de ce virus, notre filière a tout mis en œuvre pour se protéger et éviter que le virus ne passe à l’homme. Nous avons donc commencé à nous informer, à nous préparer à la gestion d’un cas, avant la survenue des premiers foyers », retrace Marie-Pierre Pé, directrice du Cifog. La première alerte sonne en 2008 avec un cas dans les Dombes. Des mesures de biosécurité sont mises en place. En 2015, la crise s’amplifie avec un foyer en Dordogne dans une basse-cour. « Les signaux sont passés à l’orange, avec rapidement un autre cas avec une forte mortalité sur des pintades dans les Landes », se souvient Marie-Pierre Pé. Des zones de protection et de surveillance sont instaurées autour de chaque nouveau foyer. Des analyses montrent que le virus Influenza faiblement pathogène circule massivement à bas bruit dans les élevages de palmipèdes dans tout le Sud-Ouest. «Il fallait arrêter rapidement cette circulation», reconnaît Marie-Pierre Pé. Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, décide d’un dépeuplement massif sur Midi Pyrénées et Aquitaine pour arrêter la circulation du virus.

Les lots en cours terminent leur cycle puis un vide sanitaire, long et simultané dans tous les élevages, doit permettre d’éliminer les virus. « La filière s’est montrée responsable face à un virus qui pouvait se révéler grave pour nos élevages et la santé humaine, assure Marie-Pierre Pé. Il a fallu recenser les élevages, notamment les plus petits qui n’étaient pas forcément bien identifiés dans les bases de données des services vétérinaires, discuter des indemnisations pour les éleveurs et toutes les entreprises en arrêt forcé, gérer les impacts médiatiques, ».

Chaque année, renforcer les mesures

En 2016, alors que la filière se pensait tranquille grâce aux mesures mises en place l’année précédente, une nouvelle alerte se déclenche dans le Tarn, dans un élevage de canards prêts à gaver, porteurs asymptomatiques du variant hautement pathogène. Rapidement, le virus se propage dans le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. « On s’est rendu compte que le transport était un maillon faible de notre biosécurité. Nous avons augmenté les exigences, pour mieux tenir compte de la particularité de notre filière où des canards prêts à gaver sont répartis entre plusieurs gaveurs, ce qui multiplie les risques », remarque Marie-Pierre Pé. La filière s’engage dans d’importants investissements pour sécuriser le transport des animaux sur le plan sanitaire et favoriser l’élevage d’âge afin de procéder à des vides sanitaires réguliers.

Pendant quelques hivers, les efforts de biosécurité portent leurs fruits pour endiguer l’expansion du virus. Mais, lors de l’hiver 2020/21, un cas dans les Landes relance une forte contamination. L’hiver suivant, « la filière a décidé de façon volontariste de dédensifier les peuplements. Ce plan nommé « Plan Adour » a permis d’indemniser les éleveurs pour ne pas mettre en place et créer des vides sanitaires synchronisés dans les zones d’élevage les plus denses. Il y a eu des cas mais notre rempart s’est montré fiable pour endiguer la propagation », estime Marie-Pierre Pé. Mais début 2022, le feu prend dans les Pays de la Loire, avec des centaines de cas. « Notre filière est touchée par ricochet car 80% de l’accouvage de nos canetons est situé dans cette région, partage la spécialiste. Nous n’avions plus de canetons à mettre en place et notre filière a bien failli perdre sa génétique».

Hélas, les virus de l’Influenza aviaire allaient encore franchir un cap dans leur capacité de dissémination. 2022 a vu une crise historique par son ampleur, le nombre d’éleveurs touchés, les impacts économiques sur les filières. « L’ensemble des filières avicoles a dû changer de braquet dans la lutte », reconnaît Marie-Pierre Pé. Cela passera par l’autorisation de la vaccination grâce à la forte implication à Bruxelles des ministres de l’Agriculture Julien Denormandie, puis Marc Fesneau. Elle se mettra en place à partir du 1er octobre 2023. « Nous avons obtenu une prise en charge de la vaccination et de la surveillance pour s’assurer que la vaccination ne masque pas une circulation de virus à bas bruit, se félicite la directrice du Cifog. La vaccination a montré son efficacité pour freiner la dissémination du virus. Pourtant, il faut toujours batailler pour sa prise en charge ».

Si la France a réussi à limiter l’Influenza aviaire, à quelques cas sporadiques cet hiver, ce n’est pas le cas de tous les pays européens. « Le virus ne connaît pas les frontières, argumente Marie-Pierre Pé. Une gestion à l’échelle communautaire voire internationale est nécessaire. Nous comptons sur le succès de la vaccination en France pour convaincre les autres pays de l’accepter ». L’évolution de l’Influenza aviaire à l’échelle mondiale a aussi de quoi inquiéter. La contamination de bovins, les cas humains en Amérique du Nord, relancent la crainte d’une pandémie.

Le saviez-vous ?

La grippe espagnole, qui a fait entre 20 et 50 millions de morts dans le monde au sortir de la 1ère guerre mondiale, serait due à un virus, combinaison d’une souche humaine de la grippe saisonnière et d’un virus aviaire. Le premier patient, clairement identifié, était un fermier américain, contaminé par ses volailles.

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.